武科大网讯(见习记者王翔宇 记者肖宇瑄)“吴老师,我被中国医科大学录取了!”近日,我校医学部国际学生辅导员吴硕的办公室里,刚结束实习回到中国的赞比亚籍留学生班南山(Mukupa Barnabas)激动地前来报喜、感谢。这位在中非医疗合作中成长起来的年轻医者,即将开启新的求学征程。

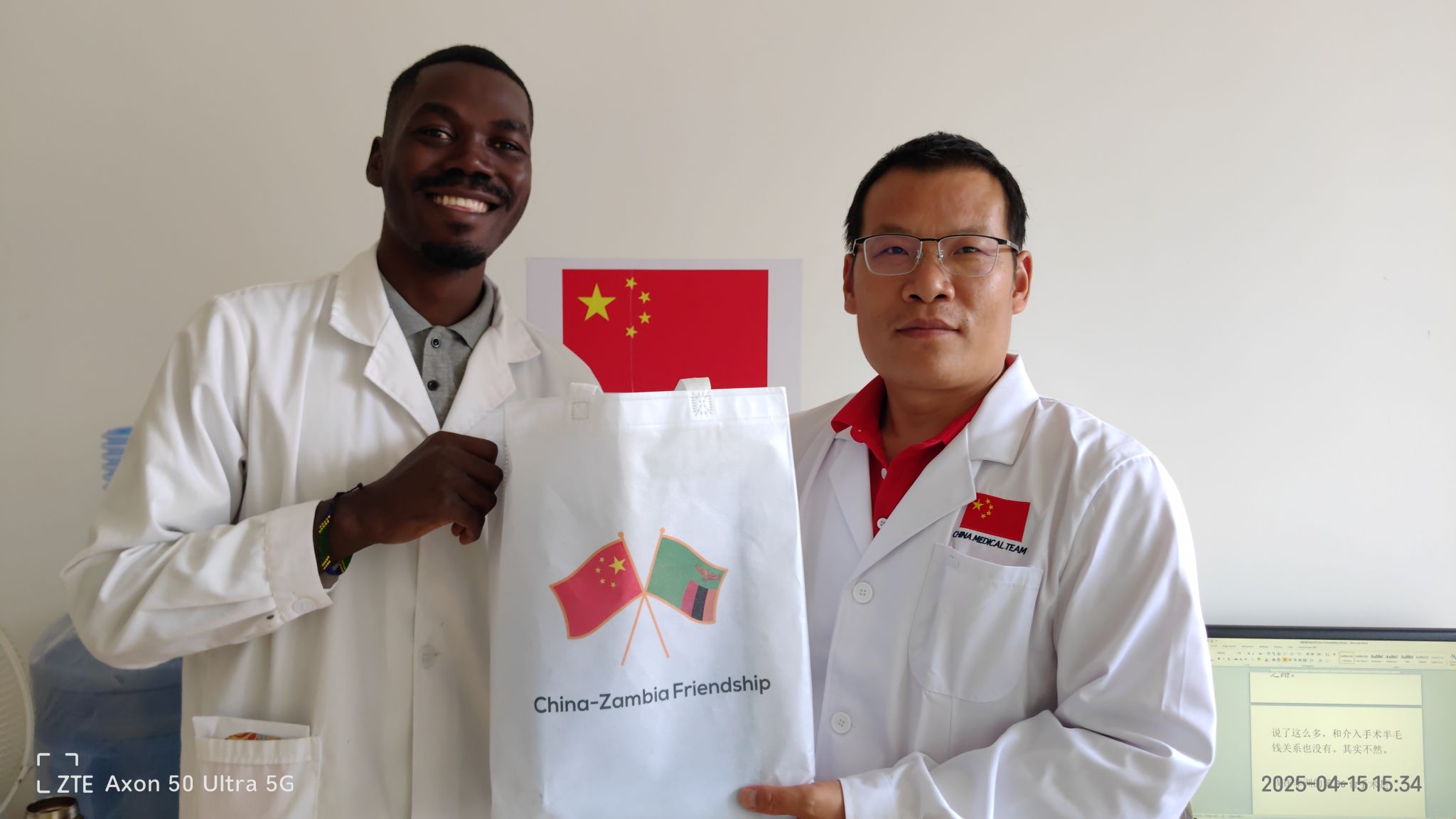

据了解,班南山的实习经历与赞比亚首都卢萨卡的利维·姆瓦纳瓦萨医院紧密相连。2024年7月,他带着学校的推荐信,加入第25批援赞中国医疗队(2024-2025年度)开展的临床实习项目。在这家中国援建的现代化医院里,他不仅担任医疗队的“翻译官”“协调员”,更以实际行动架起中赞医学交流的桥梁。凭借突出的综合素质,他最终获得中国医科大学放射影像专业全额奖学金的录取资格,将成为首批系统学习该领域的赞比亚青年医者之一。

五年前初到学校,中文老师用音译为他起名“班男胜”,在与援赞医疗队介入科专家王宝锋医生深入交流后,他将名字改为“班南山”,立志效仿钟南山院士,成为守护非洲人民健康的医者,也成为中赞医学合作的纽带。

五年本科时光,学校老师们给予他诸多关怀。班南山的学费主要依靠父亲的辛勤工作,2023年,父亲遭遇车祸让家庭经济陷入困境,吴硕便自掏腰包助其解决生活费难题,还不断安慰鼓励他。班南山曾在交流中感激道:“我把您对我的帮助告诉了我遇见的每一个人……是您和学校的老师们塑造了我今天的样子。”

“学校经常举行中外学生文化交流活动,南山同学总是第一个报名,他和中国学生交流自己家乡的文化、风俗,在同学中非常受欢迎。”吴硕回忆道。在中国朋友和老师的帮助下,他的中文进步很快,并在HSK(汉语水平考试)四级中取得优异成绩。专业课上,在中国老师们“医者仁心”的耳濡目染中,他也逐渐理解“医学是人类共同语言”的深层含义——它不仅是冷冰冰的医学术语,更是扎根土地的生命守护。

2024年初的特殊际遇,让班南山与援赞医疗队结下不解之缘。作为纪录片《中国援外医疗队》的群众演员,他亲眼见证中国医生在资源有限的条件下创造生命奇迹。这段经历促使他主动申请到利维·姆瓦纳瓦萨医院实习。在这里,他用本土语言为老年患者解读CT影像,协助签署手术知情同意书,同时跟中国医生学习介入放射的基础临床知识;下班后,他带着医疗队队员深入卢萨卡的街巷市集,用流利的中文介绍赞比亚文化,带他们品尝卢萨卡最地道的“欧西玛”(赞比亚国菜),展现出超越实习生的担当。

“队长和队员们都非常感激他……我们就像赞比亚国父肯尼思·卡翁达说的‘全天候朋友’。”王宝锋在工作手记中特别记录了这位特殊助手的贡献。

看到中国医生用介入技术仅凭细导管就完成传统开腹手术,班南山深受震撼,并改变了原先成为骨科医生的职业规划。“赞比亚有很多肿瘤患者,但介入治疗的临床应用尚未普及。”他坚定地表示,要将介入技术带回非洲,为家乡患者打开生命新通道。

如今,班南山的行李箱还躺着一本翻旧的《钟南山传》——那是吴硕在他入学时送的礼物,书中还夹着实习时记下的笔记。“等我学成回国,要和援赞医生们一起建立介入诊疗中心,用先进的技术给家乡人治病。”他半年前发给王宝锋医生的消息,正一步步成为现实。

“每个留学生都是文明互鉴的火种。”看着办公桌上班南山赠送的赞比亚木雕,吴硕感慨万千。当介入技术在非洲大地落地生根,当更多患者因中赞医疗合作重获新生,这正是新时代“全天候朋友”最温暖的注脚。随着中国援外医疗队第62个春秋的到来,班南山的故事,正成为中非教育、卫生健康共同体建设的生动见证。